RENAISSANCE

RENAISSANCE(UK/英)

#38 / NOVELLA / 1977

★★★★★★

英国プログレ5大バンドの次に位置するのは、同率でCAMELとRENAISSANCEだと思うのですがいかがかな?ファンタジー系のCAMELとクラシカル系のRENAISSANCEということになるでしょうが、不思議と似た印象を持っていたりする。キーワードは「癒し」ですかね。で、とりあえずイチオシはこの7thアルバム「お伽噺」にしてみました。。”Can You Hear Me?”が収録されているアルバムです。まあね、3rd~8thならどれを聴いても概ね同じといえば同じなんだけど…もちろんいい意味でね。個人的に好きな曲は別のアルバムに収録されてたりもするし、コンセプト作品「シェラザード夜話」(CAMELの「SNOW GOOSE」に相当)も捨てがたいけれど、今作はジャケからしてプログレ以外の何物でもないでしょ!? おまけにアルバムタイトルがNOVELLAときたもんだ。イタリア語で短編物語の意味だとか。お察しの通り、日本のNOVELAのバンド名はここから頂いたもの。ついでに前身バンドのSHEHERAZADE(シェラザード)も同様の理由によるものでした。要するにテルの目指した音楽の原点はここにあったと。良くも悪くもアニー・ハズラムの歌唱が最大のウリになっています。声そのものに魅力があるんだから文句のつけようがない。当然「癒し」成分を多めに含んでいる。つまりルネッサンス=アニー・ハズラムといっても過言ではないわけですが、そもそもは元YARDBIRDSのキース・レルフが結成したバンドでした。妹のジェーンをシンガーに据え、演ってたのはフォークロック。歌姫アニーが加入した新生RENAISSANCEもその名残で、アコギやピアノ主体の楽曲が多いわけですが、そこにオーケストラを加えたシンフォニックロックの集大成がコレというわけ。時折繰り出されるジャジーな雰囲気にはカンタベリー風味も感じられます。このあたりもCAMELとの類似点でしょう。てことは…大雑把に括れば、英国プログレ第6席のポジションはカンタベリー系の方々ってことになるのかもしれない。方々ってわけにはいかないだろうから、例えば具体的にSOFT MACHINEとかね。結成も古い(デビューアルバムは68年リリース)し、アルバムリリース枚数も見劣りしないとなれば、立候補する資格はある。お気付きですか?SOFT MACHINEはKING CRIMSONより先輩なのですよ。

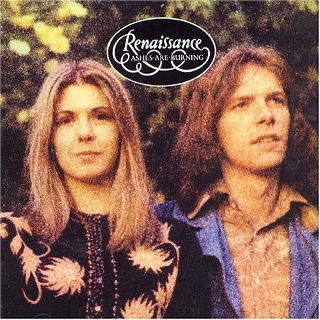

#225 / ASHES ARE BURNING / 1973

★★★★★★

キース&ジェーン・レルフ後の、アニー”癒し系クリスタル・ヴォイス”ハズラム・ルネッサンス第2弾(通算4枚目)です。イチオシ7thアルバム「NOVELLA」は「お伽噺」でしたが今作の邦題は「燃ゆる灰」。意外と普通に訳したね。バンドの中心人物であるマイケル・ダンフォード(G)は、諸事情(旧ルネッサンスとの契約?)によりゲスト扱いになっています。その他のメンバーは、黄金期を支えたアニー・ハズラム、ジョン・タウト(Key)、ジョン・キャンプ(B)、テレンス・サリヴァン(Ds)。ジャケはヒプノシスが手掛けています。RENAISSANCEのプログレは、フォークとクラシックとロックが融合したアコースティック感覚が特徴(これが個性的で素晴らしい。もちろんアニーの歌声ありき)なんだけども、長尺曲(大作)が含まれているのもお約束になっています。プログレ=曲が長いという安易な考えも役に立つもので、予備知識のない輸入盤を「ジャケ買い」する時に、曲の長さで「コレはプログレっぽい」などと判断して買っていましたよ。そりゃあハズレることもあったけれど、強ち間違ってはいなかったと思うので、情報が乏しい時代に於いて裏技的判断基準でしたね。このアルバムだと、11分半に及ぶタイトルチューン(タウトと旧知であるWISHBONE ASHのアンディ・パウエルが素晴らしいソロを弾いてます。ルネッサンスとアッシュは同じマネジメントに所属しており、すでにタウトが「百眼の巨人アーガス」に参加していた縁)がまさにソレでしょうか。ライブでの定番曲“Carpet of the Sun”も今作に収録されています。”At the Harbour/渚にて”も美しい佳曲。10分弱の“Can You Understand?”(問いかけてるわけじゃないよ)はアルバムのオープニングを飾る大好きな曲です。記憶が確かなら、初めて聴いたルネッサンスの曲だね。

#297 / SCHEHERAZADE AND OTHER STORIES / 1975

★★★★★★

アニー・ルネッサンス第4弾(通算で6作目)「シェラザード夜話」です。前作の「お伽噺」と共に、一般的にも高い評価を得ているコンセプト作品ですね。CAMELで言うところの「SNOW GOOSE」に当たる作品だと認識しておりますが、強ち間違ってはいないと思う。ジャケは「燃ゆる灰」から4連続のヒプノシス。今回は「らしく」ないアートワークですが、タイトルに合致した仕上がりではあるのかな。物語を想像してわくわくしちゃうのは間違いない。今作のハイライトである“Song of Scheherazade”は「千夜一夜物語」を題材(アラビアンな味付けは少々)とした、B面すべてを使った24分超えの大作で、9つのパートで構成されたバンド史上最長曲となりました。これぞプログレの真骨頂。厳かな”Fanfare”からエンディングの”Finale”(ホイッスル一歩手前のソプラノヴォイスで大団円を迎える)まで、オーケストラを伴って緩急自在に演奏される各パートに非の打ちどころなし。ストーリーが透けて見える名演です。アニーとジョン・キャンプのデュエットもいい。そして、正式な発音はスペルから想像されるシェヘラザードに近いことを知る。ライブには欠かせない“Ocean Gypsy”もこのアルバムに収録。流石の出来どころか、ライブバージョンを聴きすぎたせいか、スタジオ録音の緻密さに改めて感動します。2曲目に収録された”The Vultures Fly High/はげたかは飛ぶ”は、NOVELA(日本のバンド)の”ルナティック”の元ネタでしょう。そもそもバンド名からしてノヴェラ、もう何も言いますまい。意外なことに、聴いておくべきアルバムはそれほど多くはないバンドなので、この際全部いっときましょう。聴くべきはアニールネッサンスの1st~5thで間違いございません。個人的にはね、アニーの歌はちょっと一本調子で抑揚が少ないと思っています。カレン・カーペンターあたりと比べると尚更そう感じてしまう。低音域が無いからかな。クリスタルに低音は似合わないってか。イギリス英語の発音のせいか、声質そのものが魅力的なためか、天使の歌声と言われると妙に納得してしまうけれど、プログレバンドの女性ヴォーカルが珍しかっただけだったりして(笑) 結局好きなんだけどね!

#566 / PROLOGUE / 1972

★★★★★

すべてはここから始まった。と言っても過言ではありますまい。第2期ってことでいいのかな?とにかくアニーが参加した新生ルネッサンスの第1弾作品です。フォークでクラシカルなプログレにアニーのクリスタルヴォイスですね。”Prologue”のインパクトは絶大でしたね。師匠はこのアルバムが一番よかったと言ってた気がする。ちょっと意外だったね。今作はピアノの比重が高い印象だから。マイケル・ダンフォードはまだアレンジャーとして参加してるだけだしね。さらにはCURVED AIRやSKYのフランシス・モンクマンが、恐らく当時最新鋭シンセで”Rajah Khan”に参加してる。ちなみにジャケはヒプノシスですよ。アルバムがリリースされた72年はプログレが盛り上がってた頃でもあり、いい時期に心機一転できました。サイケからプログレやHRへの過渡期に現れたグループはすべて要チェックですね。特にこの辺りの有名どころを無視して通過することは許されないのであります。それにしても…70年代の初頭は凄い。ビッグネームが続々登場している。ちょい先輩の方々はリアルタイムでこの興奮を味わってるんだよね。これに関してはマジであと3年早く生まれたかったと思いますが、中高生じゃ金がないから色々聴けないというジレンマも…。てか、そもそもレコードを入手できなかったのでは?そうか、ラジオだな。

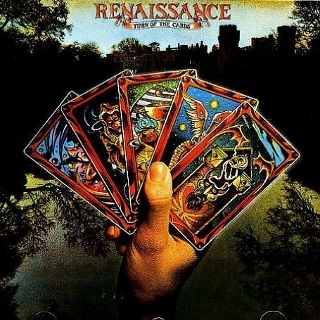

#669 / TURN OF THE CARDS / 1974

★★★★★★

アニー・ルネッサンスの3作目にして通算5枚目のアルバム。。これまた、らしくないイメージのジャケですが、今回も手掛けたのはヒプノシスです。今回もやっぱりジョン・タウトのピアノとジョン・キャンプのベースが活躍してるのがいいね。アニー・ハズラムの歌声とマイケル・ダンフォードの作曲およびアレンジ力に、このWジョンが加わってこそのルネッサンス・サウンドなのです。ちなみにドラマーはテレンス・サリヴァンで、よくわからないけどこの人も欠かせないんだろうな。今作にも間違いなくあの音が詰まってるので安心して聴いて頂きたい。オープニングに”Running Hard”を、トリには”Mother Russia”を収録するアルバムです。ちなみに双方とも9分超の作品だよ。ところで、バンド名から察するにルネッサンス期の音楽をやりたいってことなのかね?アコギやピアノやオーケストラなどアコースティック楽器で聴かせる宮廷音楽の現代版を目指したと。そこにフォークの要素+女性クリスタル・ヴォイスを加えてルネッサンスの完成というわけですか。やっぱ好きやわ~。

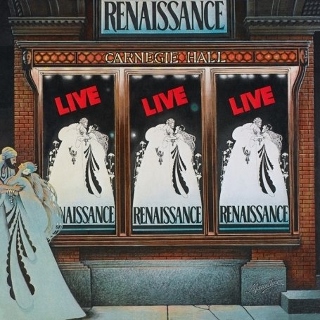

#814 / LIVE AT CARNEGIE HALL / 1976

★★★★★

「シェラザード夜話」と「お伽噺」の間にリリースされた選曲はほぼ完璧な実況録音盤「ライヴ・アット・カーネギー・ホール」です。現在は「カーネギー・ホール・ライヴ」という邦題になってるらしいけど、大差ないじゃんか。2枚組で100分超のボリュームに大満足間違いなし。ニューヨーク・フィルハーモニック・オーケストラがサポート。”Prologue”でライヴはスタート。そして”Ocean Gypsy”と”Can You Understand?”と続きます。”Carpet of the Sun”を挟んで”Running Hard”と”Mother Russia”で畳みかける。そしてダメ押しは”Song of Scheharazade”と24分弱にアレンジされた“Ashes are Burning”だ。いい選曲なんだけど…まあ長いよね。ファンじゃないと厳しいかもしれない。”Ashes…”ではジョン・キャンプのベース・ソロが聴けますよ。ギター的ベースが炸裂しておりますな。この作品を聴いて思ったのは、アニーはライブでも遜色なく歌えるんだということ。ぶっちゃけ見直しました。さすがプロフェッショナル。いや~歌唱力を疑って御免なさいね。あなたは名実ともに「歌姫」でした。第一印象が素頓狂な声に聴こえたもんだからさ、その先入観ゆえ長らく誤解していたみたいだ。スタジオ盤と遜色ない演奏が聴けるから、ベスト盤としても機能すると思う。そういう意味では初心者にもお勧めなのだが…先述の通り、いかんせん長い曲ばかりだからな~、痛しかゆしでございますよ。ファンはマストだよ。

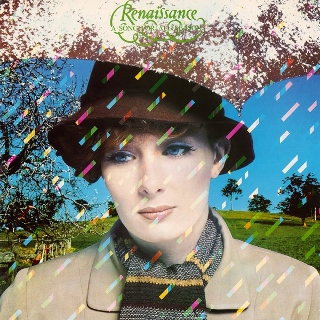

#1104 / A SONG FOR ALL SEASONS / 1978

★★★★★

パンクロック全盛時代、ベテランプログレバンド(GENESISとかCAMELとか)が音楽性をシフトする中、自身の従来路線を貫いた痛快な7thアルバム「四季」です。前作「お伽噺」同様、管弦楽器が自然な形で楽曲の一部になってます。 プログレバンドの面目躍如の大作2曲はさすがの出来ですね。アコースティックな響きやお得意のトラッド・フォーク調もアニーの歌声がビシッとハマる。ポップス調も導入されてるけどまだまだ許容範囲内。そっち方面に目覚めちゃうのはアニーのソロアルバム制作がきっかけみたいだね。ヴォーカルとしても活躍している(可もなく不可もなし)ジョン・キャンプのベースプレイは今回も目立ってるよ。ルネッサンスはアニーの声とタウトのピアノとキャンプのベースとオーケストラで成り立ってるんだね。キャンプのベースはクリス・スクワイア―的だと感じます。もちろんリッケンバッカーだよね。ギタリストによるベースプレイなんだよ。どうやらスクワイアを知ってからベースに転身したらしい。スクワイアをリスペクトって点ではゲディ・リーと共通かな。なるほどって感じでしょ。ジャケはヒプノシス。

#1762 / AZURE D'OR / 1979

★★★★★

9th「碧の幻想」。久々に聴いてみたらイイね。アニーの歌声は健在、漂うメジャー感も申し分なし。おそらくは、オーケストラ不在でシンセが取って代わったことで迫力不足となり、そこがポップ感につながってしまったのかなと。加えて楽曲がコンパクト。冒頭にポップ曲を配したアルバム構成。この辺りが不評の理由かも。リアルにポップと言えるのは冒頭2曲だけなのにね。3曲目の変化球男声ヴォーカル曲で一気にリセットして4曲目の”Golden Key”からはアニー節炸裂です。初インストは普通かな~。アニーのスキャットすらないのは確かに新鮮だけど、ルネッサンスらしからぬ曲調かも。ラス前の”Friends”では満を持してジョン・キャンプのギター風ベースが炸裂します。ラストの”The Flood at Lyons”も素晴らしいプログレ曲だと思う。とまあ巷間言われるほど悪い出来じゃないよ。今作を最後にテレンス・サリヴァン(ドラム)とジョン・タウト(鍵盤)が脱退します。更にはレーベルからも契約を切られ活動停止。暫くして残った3人で「カメラ・カメラ」「タイム・ライン」をリリースするも、すっかり80年代産業ロック化してファンを失望させる。85年にはジョン・キャンプも離脱、そして87年遂に解散という流れ。

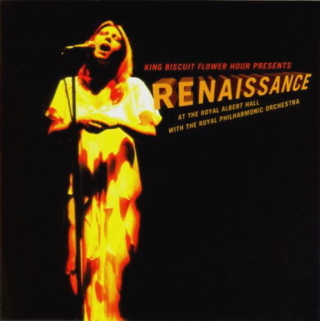

#1911 / LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL / 1997

★★★★★

KING BISCUIT FLOWER HOURにて放送された77年音源。お宝発掘音源の代表ってイメージのキング・ビスケット・シリーズですが、個人的には「当たり」が少ない音源かもと思いつつ、ついつい買っちゃうのね。概ねイマイチと思うことが多い中、コレは珍しく(笑)大当たり作品。収録されたのが、76年リリースの「LIVE AT CARNEGIE HALL」の翌年ゆえ、ほぼほぼ曲被りが発生していることを差し引いても十分に聴く価値ありでございます。アメリカ公演とは違った熱が感じられること間違いなし。今回共演するのは当然ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ。オケが違うだけでも聴く理由になりそうだが、「カーネギー…」のニューヨーク・フィルは音が引っ込んだ感じだったのに対して、本作ではオケが前面に出ておりますゆえ、ぜひとも聴き比べたいところ。「カーネギー…」には収録されていない”Can You Hear Me?”が聴けるのもうれしい。まあ逆に”Ocean Gypsy”が入ってないから痛し痒しなんだけどね、だったら両方手に入れるのが正解かな。有名曲のみで構成されたDisc1は圧巻のパフォーマンス。お馴染み、オケ炸裂の”プロローグ”から”Can You Understand?”、”Carpet of the Sun”、前出曲、そして”シェラザード組曲”と続く。この時期の歌姫の声は文句なし。ライブアレンジで長尺になった”燃ゆる灰”も今作は飽きずに聴けました。

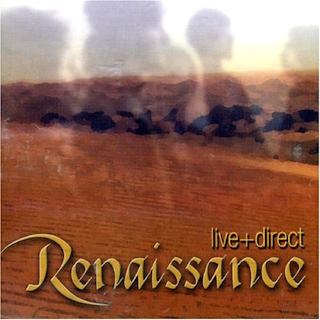

#2168 / LIVE+DIRECT / 2002

★★★★

ルネッサンスにしてルネッサンスにあらず。アニー・ハズラム以前の第一期ルネッサンスです。バンドの中心は元YARDBIRDSのキース・レルフおよび妹のジェーン。1970年のアメリカ、フィルモア・ウエストでのライブ音源と、アウトテイク、デモ音源(ジェーン・レルフが引き継いだオリジナル・ルネッサンス=ILLUSIONということか)の寄せ集めという変則盤です。まずライブ音源ですが…1曲目から9分を超えるインストで、サイケロックの薫りがプンプン漂う。酩酊系とは異なりウネりがないので退屈な長編。2曲目でジェーンの歌がやっと聴けますが、ライブであることを差し引いてもアマチュアレベル。14分半の大作はキースの歌入りで、1曲目よりアップテンポだがやはりサイケロック。兄妹揃って歌はあまり上手くないね。ライブ4曲は概ねそんな感じ。続くデモ音源は総じてコンパクト、こちらは概ねフォークロック調の楽曲です。時代が感じられる点では貴重な音源だろうけど、資料的価値しか見出せませんでした。ちなみに、キース・レルフは1976年に亡くなっています。