なぎらけんいち

なぎらけんいち(JPN)

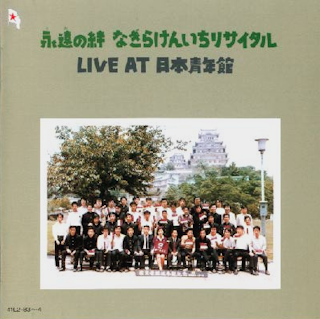

#158 / 永遠の絆 / 1976

★★★★★★★

泉谷しげるの”先天性欲情魔”、”戦争小唄”、”おー脳!!”、つボイノリオの”金太の大冒険”などの発禁ソング(今ではコミックソング?)、きっかけは友だちから借りたカセットテープでした。出所はその友だちのまた友だちの兄貴ってとこかな。中学生男子だったら無条件で食いついちゃうよね。で、そのテープの中に、なぎらけんいちの”悲惨な戦い”、”流れ者に捧げる詩”、“葛飾にバッタを見た”が入ってたわけよ。LPを買ったのは高校生の時でした。正式なタイトルは「永遠の絆 なぎらけんいちリサイタル Live at 日本青年館」で、テープに録ってあったのは今作のバージョンでした。件の”流れ者…”と”葛飾…”には、スタジオバージョンやら、別のライブバージョンも存在するわけですが、どうしたって刷り込まれているからね、ここで聴かれるバージョンじゃないと、我が青春時代は蘇らないんだな。オープニングでなぎらけんいちを紹介しているのはなんと…売れる前のタモリさんだったりする。なぎらがタモリ倶楽部にちょいちょい呼ばれるのはそういうこと。ゲストも多数、生田敬太郎、遠藤賢司、大塚まさじ、加川良、斉藤哲夫、白井良明、山本コータロー、高田渡先生…みんなファミリーさ。日本青年館はお祭り騒ぎです。ライブならではの素晴らしいパフォーマンス、こっちを先に聴いてしまうと、スタジオ盤では物足りなく感じる。”流れ者…”も“葛飾…”もかなり進化(笑)してるからね。”葛飾…”の中では、泉谷しげると加川良と高田渡がイジられてます。他にも、“昭和の銀次”、”永遠の絆”(カーター・ファミリー)、”愛の絆”(Amazing Grace)、”ランブリング・ボーイ”(高石友也、オリジナルはTOM PAXTON)と、エンディングに向けて一気に畳みかけます。「およげたいやきくん」のB面曲として有名な“一本でもニンジン”も収録されてるよ。

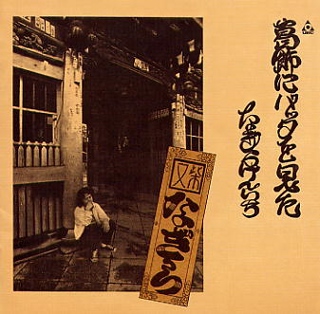

#907 / 葛飾にバッタを見た / 1973

★★★★★

上記コミックソング編集テープには“悲惨な戦い”も入ってたわけよ。「永遠の絆」には収録されてないから、当然コレが収録されてるアルバムがどうしても欲しくなるでしょ。てなわけで高校時代に熊谷あたりで買ったんじゃなかったかな。なぎら氏にとって記念すべきURC1作目。ゲストは高田渡先生、シバ、中川イサト、加川良とお馴染みの面々。下町カントリーブルースといった趣が素敵です。インスト“銀次ラグ”の導入も洒落てると思うけど…当然中川イサトだよね。“負け犬”は高田渡風オールドフォーク。“汽車が見えたら”ではお約束の大合唱。”昭和の銀次“をはじめバンジョーの音はアメリカンで楽しい。もちろん※フィドルも!酒を飲みながら焚火の周りで踊りたくなっちゃう(笑) 「A violin sings but a fiddle dances!」なんだってよ。鼻にかかった気障な歌い方が苦手な人もいるでしょうが、そこは気にするところじゃないぜ~。

※ヴァイオリンとフィドルの違いという面白いものを見つけたのでちょいと拝借。

とりあえずクラシックを弾けばヴァイオリンで民族音楽に使うとフィドルなんだそうですが…じゃあプログレやHMに使用した場合は?という疑問も残りますね。

V)ヴァイオリニストはビブラートで音程をごまかす

F)フィドラーはもともと音程が狂っている

V)表板が光ってきれいなのがヴァイオリン

F)松脂の粉が山のようになっているのがフィドル

V)楽譜通りに正しく弾いても音楽にならないのがヴァイオリン

F)楽譜を無視して弾いても音楽になるのがフィドル

V)ヴァイオリンは練習したら弾けるようになる

F)フィドルは練習しても思うほど弾けるようにならない

V)下手なヴァイオリニストは納得される

F)下手なフィドラーは袋叩きにされる

V)ヴァイオリニストはそっと音を出す

F)フィドラーはいきなり突拍子もない音を出す

V)ヴァイオリンの上手な人は正しい運指をマスターしている

F)フィドルが上手な人は無茶苦茶の運指で正しく弾ける

V)ヴァイオリニストは演奏会が終わってから酒を飲む

F)フィドラーは演奏前、演奏中、演奏後に酒を飲む

V)ヴァイオリニストはとりあえず向上しようとする

F)フィドラーは、酒の量に比例して向上する

V)ヴァイオリニストは自分の演奏の不出来を楽器のせいにする

F)フィドラーは楽器のせいにできるほどいい楽器を持っていない

V)ヴァイオリンの音は神経にさわり、頭痛を起こす

F)フィドルの音は癪にさわり、物を投げたくなる

V)ヴァイオリニストは楽譜がないと困る

F)フィドラーは楽譜があると困る

V)ヴァイオリニストは演奏中、自己陶酔している

F)フィドラーは演奏中、酒に酔っている

V)ヴァイオリニストは練習を欠かさない

F)フィドラーは酒を欠かさない

V)ヴァイオリニストは演奏家である

F)フィドラーは作曲家である

V)ヴァイオリニストは楽屋で今日弾く曲を練習している

F)フィドラーは楽屋でみんなと遊んでいる

V)ヴァイオリニストは車を道の真ん中で停める

F)フィドラーは他の車にぶつけてから停まる

V)ヴァイオリニストはヴァイオリンの他はよくわからない

F)フィドラーはフィドルのこともよくわからない

いや~面白い!

#2142 / さすらいのばくち打ち / 1976

★★★★

名作実況録音盤「永遠の絆」の半年前にリリースされた6枚目のスタジオアルバム。副題として~このアルバムを流れ者に捧げる~とあります。今作が直近リリースとあって、1曲目のタイトルチューンが、ライブでもオープニング曲でしたね。高田渡、ムーンライダース、ラストショウ他がゲスト参加。全ての曲前になぎら自身によるモノローグというか、それぞれの曲に対する思いみたいなものが挿入される構成は狭小会場でのライブみたい。やはり”流れ者に捧げる詩”がなぎら節全開で秀逸。例の如くほぼ語り(笑)で最後だけメロに乗せて。流れ者(定住地を持たず土地から土地へ渡り歩く者。「寅さん」みたいなイメージ)という題材は本場のフォークやカントリーミュージックでは定番らしいから、なぎら流のリスペクトなのでしょう。あこがれと言ってもいいのかな。♪「小雨のパラつく寒い夜に、誰にも看取られず一人ぼっちで、”グッバイ”なんて粋なコトを呟いて死んじまいたい」と言ってたヤツが、不覚にも真夏の炎天下、銀座尾張町交差点ど真ん中、大勢の人が見てる中、「腹が減った…」って死んじまった♪ 重なるように”ランブリングボーイ”で余韻を残して終幕。ボートラに”とべとべドラゴン”と”恐竜天国”を収録。”一本でもニンジン”的なやつです。酒代のためなら何だって歌うぜという気概(笑) 「タモリ俱楽部」が終了して露出が減ってしまったのは寂しい限りです。タモリさんは「永遠の絆」で司会をやったほどの旧知の仲だからね、飲み企画をはじめとするなぎら出演回は洩れなく面白かったな。