JETHRO TULL

JETHRO TULL(UK/英)

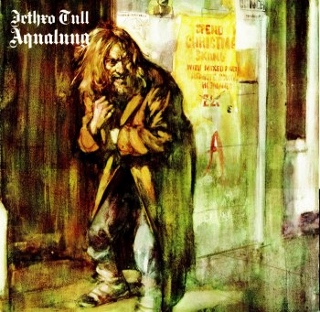

#564 / AQUALUNG / 1971

★★★★

ベタすぎるかもしれないけどまずはコレでしょうね。メロトロンというプログレ度を上げるに欠かせないサウンドを加え、イアン・アンダーソンの芝居がかったヴォーカルが炸裂する4thです。同氏の風貌がまた素敵なんですね。存在そのものが芝居がかっている(笑) さらには彼のフルートもこのバンドには欠かせないのです。そう、他のメンバーのテクニック云々(上手なんだよ)よりもイアン・アンダーソンの歌とフルートがどうしたって目立ってしまうグループ…というイメージかな。68年デビューだとDEEP PURPLEと同期でBLACK SABBATHの先輩にあたるわけで、出自はサイケロックなんだね。でそこから発展したハードロックが楽曲の根幹にありまして、そこにクラシックやらフォークやらカントリーやらを加えたのがタルのプログレです。この後の5thと6thでコンセプト大作を完成させるんだけどその予兆も垣間見られるアルバムとなっております。プログレに関してはいきなりベスト盤を聴くってのは無しだと思うんだね。真骨頂である長編は収録されないことが多いからね。ベストに手を出すのはオリジナルアルバムを聴いた後でしょうな。

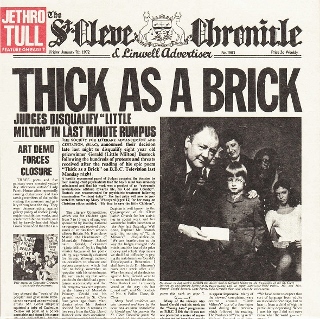

#1063 / THICK AS A BRICK / 1972

★★★★★

古参プログレグループ(しかも現役)の絶頂期と言える5thアルバム「ジェラルドの汚れなき世界」です。これと次の「PASSION PLAY」は全米1位を獲得。ドラムスがクライヴ・バンカーからバリモア・バーロウにスイッチ。ジャケがとある新聞の第1面。その記事で取り上げられている天才少年詩人ジェラルドの歌詞が使われている…という設定(笑) イアン・アンダーソンの演劇的舞台設定なのです。新聞も少年も架空ってことね。収録曲は2曲なんですが同一タイトル曲のパート1とパート2だからね、実質1曲みたいなもんだな。(次の「PASSION PLAY」はマジで1曲!)LP時代は当然分断されていたものがCDで通して聴けるようになりました。お約束のアンダーソン節で聴きやすい歌モノプログレなんだけどね、クラシックやトラッドの要素が適度にブレンドされた素晴らしい作品だと思う。演劇チックゆえ、英詞が理解できて物語に思いを馳せることができれば一層楽しめるだろうね。長尺ゆえ油断してるとBGMになりかねないって話もあるけど、何度かチャレンジしてみてよ。それでも飽きちゃうんだったら…ベスト盤かな。小作品のオンパレードだから聴けるかもしれません。それはそれでTULLらしい作品集ですので。

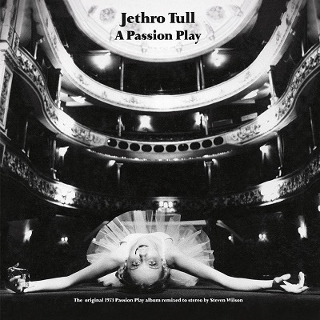

#1319 / A PASSION PLAY / 1973

★★★★

プログレッシヴ・ロックに括られることが多いのは、そういうことを演っていた時代があったから。それが4th「アクアラング」~この6thアルバムあたりなわけ。前作「ジェラルドの汚れなき世界」のコンセプトはモンティ・パイソンが元ネタの“架空の新聞記事”でしたが、今回は“来世へ行った男の魂の旅”だそうです。プログレ度は極めて高いと思います。収録曲は前作に引き続き1曲のみ!もっともアナログ時代にはセパレートせざるを得なかったわけですが、CD化によってイアン・アンダーソンの念願がやっと叶ったという事でしょうか。内容は前作の延長線上にあると思うのですが、当時は評判が良くなかったらしい。全米1位なのにね。おそらくそれが原因でプログレ的大作に終止符が打たれたのだと思われます。LIVEで再現するのが大変そうだし。そんなわけですが個人的には好きです。芝居っ気たっぷりなパフォーマンスはアンダーソンの面目躍如でしょ。45分の演劇作品として楽しめました。

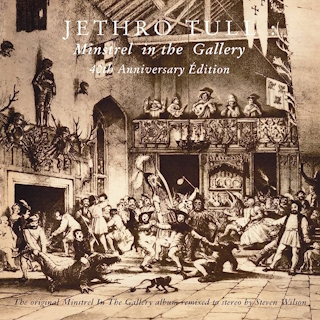

#2111 / MINSTREL IN THE GALLERY / 1975

★★★★★

8thアルバム「天井桟敷の吟遊詩人」。「天井桟敷」も「吟遊詩人」も、この秀逸なジャケを見れば一目瞭然、調べるまでもなく合点がいくね。一応確認しておくと…舞台から一番遠くて安い見物席が「天井桟敷」です。ある程度の年齢以上の方は「聾桟敷」の方が馴染み深いかもしれません。同輩であれば、吉田拓郎の”ペニーレインでバーボン”の歌詞に出てきたことで知った人が多いのでは?台詞が聞き取りにくいほど遠い客席ということから「蚊帳の外」と同義で「聾桟敷に置かれる」なんて慣用句がありました。差別的な表現という事で今はNG、死語になっています。さて、イアン・アンダーソンをして「タルの中で最もアコースティック色の強いアルバム」と言わしめる通りの作品ではありますが、結構ハードなギターもあったりして、そこにトレードマークのフルート、バイオリンやチェロを付加した、ややフォーク寄りのプログレッシブロックを堪能できます。タルと言えば「アクアラング」という定説に異論はございませんが、個人的には今作が一番好きかも。アンダーソンの歌が際立つ仕上がりで、どことなくグレッグ・レイクに似ている事に気付く。語尾が上がる独特な歌い回しはそのままに、声の艶は随所にグレッグ・レイクしている。オープニングのタイトルチューンが8分強、実質的な締めの組曲”Baker St. Muse/ベイカー・ストリートの女神”が16分半強と、前々作あたりの大作志向がほどよい塩梅で復活しているのはうれしい。個人的には2曲目の”Cold Wind to Valhalla/ヴァルハラへの冷たい風”が印象深い。いかにもアンダーソンな雰囲気が素敵です。今作にてベーシストが脱退&引退。2015年に40周年記念盤がリリースされていて、75年のパリ公演の音源・映像が収録されている。映像を見たいね。